En résumé :

- Le grand large exige un changement de mentalité : passez de consommateur à technicien de bord, où l’avarie est une certitude à anticiper.

- La majorité des pannes concernent le moteur diesel. Maîtriser sa maintenance de base n’est pas une option, c’est une compétence de survie.

- Votre caisse à outils doit être un arsenal chirurgical, complété par une « pharmacie des matériaux » (mastics, résines, rubans) pour les réparations structurelles.

- La préparation ne s’arrête pas au matériel : un rétro-planning rigoureux et des exercices d’équipage sont aussi cruciaux que le check-up du gréement.

En mer, au milieu de nulle part, il n’y a que vous, votre équipage et le bateau. Le téléphone ne passe pas et les secours sont à des heures, voire des jours. Beaucoup de chefs de bord préparent une longue traversée en cochant des listes d’équipement, comme on fait ses courses avant un long week-end. Ils achètent une VHF, un radeau de survie, des fusées de détresse. C’est bien. C’est le minimum légal. Mais c’est une logique de consommateur, une logique qui subit. On attend que ça casse pour espérer être sauvé.

Cette approche est la meilleure recette pour le désastre. J’ai passé ma vie sur l’eau, à pousser des machines jusqu’à leurs limites, et j’ai appris une seule vérité : ce qui peut casser va casser. La question n’est pas « si », mais « quand » et « comment » vous y ferez face. Le véritable enjeu n’est pas d’éviter l’avarie à tout prix, c’est une illusion. Le véritable enjeu est d’instaurer une culture de la réparation, une mentalité de mécanicien de bord qui anticipe la panne, la diagnostique et la traite avec les moyens disponibles. C’est passer d’une posture passive à une maîtrise active de votre navire.

Cet article n’est pas une énième checklist. C’est un changement de paradigme. Nous allons passer en revue les pannes critiques, l’arsenal nécessaire pour y faire face, les gestes qui sauvent et, surtout, la discipline préventive qui fait toute la différence. Oubliez le rôle du passager de votre propre bateau ; votre job, c’est d’en être le technicien en chef.

Ce guide est structuré pour vous transformer en un chef de bord autonome et préparé. Découvrez les pannes les plus fréquentes, l’équipement indispensable, les procédures d’urgence et les routines de maintenance qui vous permettront de naviguer avec une confiance renouvelée.

Sommaire : Devenir le mécanicien en chef de votre voilier

- Les 10 pannes les plus courantes en mer (et comment s’en sortir avec les moyens du bord)

- La caisse à outils du grand voyage : ce que vous devez absolument avoir à bord

- Démâtage en mer : les étapes pour construire un gréement de fortune et rentrer au port

- Voie d’eau à bord : le guide pour réagir vite et bien

- La maintenance préventive : comment éviter les pannes en devenant l’infirmier de votre bateau

- Votre moteur diesel est votre meilleur ami : les bases de la mécanique pour les nuls

- Le check-up complet de votre gréement avant la grande traversée

- Préparer son bateau pour le grand large : la méthode des professionnels

Les 10 pannes les plus courantes en mer (et comment s’en sortir avec les moyens du bord)

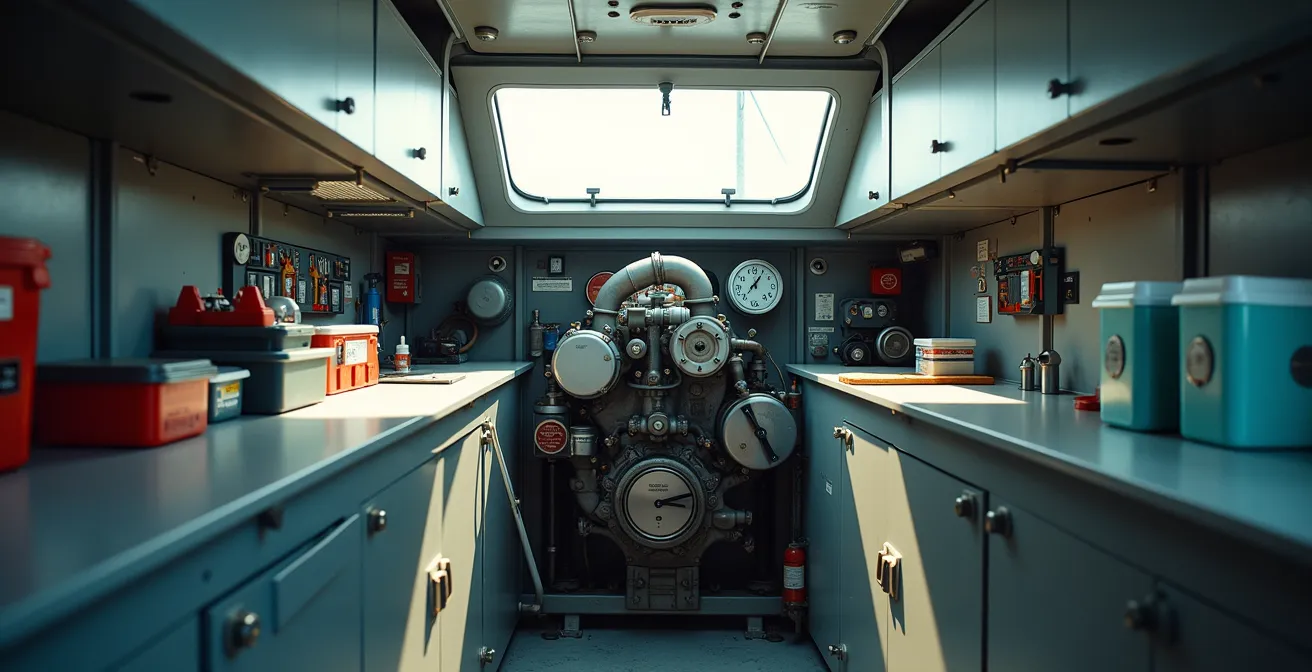

Sur l’eau, la loi de Murphy est reine. Mais les ennuis sont rarement originaux. La réalité, c’est qu’une poignée de pannes représente la quasi-totalité des appels au secours. Les chiffres des autorités françaises sont sans appel : les données communiquées par les CROSS et la SNSM révèlent que plus de 62% des opérations d’assistance concernent des avaries moteur. C’est votre talon d’Achille numéro un. Viennent ensuite les problèmes électriques, les soucis de gouvernail, les voies d’eau et les avaries de gréement. Connaître son ennemi est la première étape pour le vaincre.

L’expérience du terrain, confirmée par le CROSS d’Étel, montre un schéma récurrent : un pic de pannes moteur juste après l’hivernage. Cela touche 40% du temps d’intervention pour les bateaux à moteur et 21% pour les voiliers. La cause ? Un entretien insuffisant. Le filtre à gazole colmaté par des bactéries, la courroie qui lâche, la prise d’eau bouchée… des problèmes souvent bénins à terre qui deviennent critiques au large. Face à une panne, le protocole est toujours le même : sécuriser, diagnostiquer, agir. Mettez l’équipage en sécurité, analysez la situation sans paniquer. Est-ce une panne sèche (plus fréquent qu’on ne le croit) ? Une surchauffe ? Une fois la cause identifiée, vous pouvez commencer à travailler avec ce que vous avez à bord, avant même de penser à appeler le canal 16.

La caisse à outils du grand voyage : ce que vous devez absolument avoir à bord

Votre caisse à outils n’est pas un poids mort, c’est votre police d’assurance vie. Mais l’empilement ne sert à rien. Il faut un arsenal pensé pour des scénarios précis. Oubliez la mentalité « au cas où » et adoptez une logique « le jour où ». La composition de votre kit doit être proportionnelle à votre programme de navigation. On ne part pas pour un tour de la baie de Quiberon avec le même matériel qu’un convoyage vers les Antilles. Un bon point de départ est de raisonner par niveaux, du minimum légal à l’autonomie totale.

Voici une approche pragmatique pour construire votre arsenal technique :

- Kit Côtier Essentiel (conforme Division 240) : C’est la base. Un jeu de clés plates et à pipe, des tournevis de qualité, une bonne pince multiprise, du ruban adhésif toilé type « Duck Tape », du fil de fer et du papier absorbant. C’est le kit pour faire face à un collier qui fuit ou une vis qui se desserre.

- Kit Hauturier « Trans-Gascogne » : On ajoute l’essentiel pour le moteur diesel. Un injecteur et son porte-injecteur de rechange, une bombe de dégrippant, du Start-Pilot pour les démarrages récalcitrants. La capacité à diagnostiquer et intervenir sur le circuit de carburant devient non négociable.

- Kit Transatlantique « Sans Compromis » : Ici, on vise la redondance. Turbine de pompe à eau de rechange, un jeu complet de filtres (gazole, huile), des courroies, un kit de réparation époxy rapide et des outils plus spécifiques comme une clé à sangle pour les filtres.

- Les « Outils Immatériels » : Ne sous-estimez jamais leur puissance. Une tablette étanche contenant les PDF des manuels techniques de tous vos équipements (moteur, guindeau, pilote auto…) est un trésor. Ajoutez-y des applications de diagnostic et les contacts d’experts en France.

- La « Pharmacie des Matériaux » : C’est le complément indispensable de l’outillage. Des mastics époxy pouvant prendre sous l’eau, des rubans auto-amalgamants pour colmater une fuite sur un tuyau sous pression, et des kits de réparation de voile adhésifs.

Cette approche stratifiée garantit que votre investissement en outils et en poids est toujours aligné sur le niveau de risque réel de votre navigation.

Démâtage en mer : les étapes pour construire un gréement de fortune et rentrer au port

C’est le cauchemar absolu du skipper. Le bruit, le chaos, puis le silence. Le mât est à l’eau. La première réaction est souvent la panique. Respirez. La priorité est la sécurité : s’assurer que tout le monde est à bord et porte son gilet. La deuxième est de sauver ce qui peut l’être sans mettre en péril la coque. Coupez les haubans et drisses pour libérer le bateau du mât si celui-ci menace de perforer la coque. C’est une décision difficile mais parfois nécessaire. Récupérez tout ce que vous pouvez : tangon, bôme, bouts de mât, voiles… Ces débris sont les briques de votre salut.

L’objectif est de construire un gréement de fortune. Il ne s’agira pas de remonter au vent, mais de pouvoir faire route au portant pour rejoindre la terre. La base est souvent le tangon ou un morceau de bôme, érigé et solidement haubané. L’expérience des coureurs du Vendée Globe, comme Yves Parlier ou Arnaud Boissières, a montré que l’anticipation de ce scénario est primordiale. Des solutions comme le LibertyKite, un cerf-volant de traction, ont été développées précisément pour offrir une propulsion de secours, permettant de naviguer sur un large éventail d’allures. C’est l’exemple parfait de la redondance intelligente.

Sans solution dédiée, il faut improviser. Utilisez le tourmentin ou une grand-voile recoupée, gréée sur votre mât de fortune. Chaque bateau est différent, chaque situation est unique. C’est pourquoi il est vital d’avoir réfléchi à ce scénario bien avant le départ. Où frapper les haubans de fortune ? Comment fixer le pied de mât improvisé ? Avoir un plan mental vous fera gagner des heures précieuses.

Voie d’eau à bord : le guide pour réagir vite et bien

L’eau ne doit jamais rentrer. Si elle rentre, la situation devient critique en quelques minutes. Une simple vanne d’évacuation de 50mm qui casse à 30cm sous la flottaison, c’est un débit de 120 litres par minute selon la SNSM. Votre pompe de cale manuelle ne suivra pas longtemps. La vitesse de réaction est tout. Il faut une « battle card », une procédure d’urgence où chaque équipier connaît son rôle.

La première mission est de trouver la fuite. Le bruit est un bon indicateur. Si l’eau est calme, de la poudre de talc jetée dans les fonds peut aider à visualiser le courant et tracer l’origine. Pendant qu’un équipier cherche, un autre doit commencer à étaler la brèche, c’est-à-dire la colmater temporairement. La traditionnelle collection de pinoches coniques en bois est le minimum. Un équipier doit également se mettre aux pompes (électriques et manuelles) sans discontinuer. Le chef de bord coordonne, évalue si la situation est maîtrisée ou si elle empire. Si le niveau d’eau continue de monter malgré les actions, il faut préparer et émettre un message MAYDAY sans tarder.

Les solutions modernes complètent efficacement les pinoches traditionnelles. Il est crucial de connaître les options et leur domaine d’application.

| Solution | Efficacité | Coût moyen | Facilité d’utilisation |

|---|---|---|---|

| Pinoches traditionnelles | Bonne pour petites brèches | 50-100€ | Simple mais physique |

| Mastic Stay Afloat | Excellente étanchéité temporaire | 30-50€ | Très simple |

| Vessies gonflables | Très bonne pour grandes brèches | 150-300€ | Nécessite de l’entraînement |

Avoir ces matériaux à portée de main est une chose. S’être entraîné à les utiliser en est une autre. Simulez une voie d’eau (sans faire de trou, bien sûr) pour que chaque équipier sache où trouver le matériel et comment l’appliquer.

La maintenance préventive : comment éviter les pannes en devenant l’infirmier de votre bateau

Le meilleur moyen de gérer une avarie, c’est de faire en sorte qu’elle n’arrive pas. La plupart des pannes graves sont l’aboutissement d’une série de petites négligences. Devenir l’infirmier de son bateau, c’est adopter une routine d’inspection et d’entretien qui permet de déceler les symptômes avant que la maladie ne se déclare. Cela demande de la discipline et un carnet de maintenance rigoureusement tenu, où chaque intervention, chaque remplacement et chaque heure moteur sont notés.

Cette maintenance n’est pas un événement ponctuel, mais un cycle calé sur les saisons et l’usage du bateau :

- Printemps (post-hivernage) : C’est la grande révision. Faites appel à un spécialiste pour le contrôle moteur, effectuez la vidange d’huile, remplacez les filtres et les bougies.

- Avant chaque sortie : C’est la checklist de routine. Vérifiez le niveau d’huile, le liquide de refroidissement, la tension des courroies et assurez-vous que les vannes d’essence sont ouvertes. Cinq minutes qui peuvent sauver votre journée.

- Été (avant la croisière) : C’est la préparation de la longue navigation. Inspection visuelle complète du gréement, test des équipements de sécurité, vérification de la charge des batteries et du bon fonctionnement de l’électronique.

- Automne (pré-hivernage) : C’est la préparation au repos. Vidangez l’embase, changez la turbine de la pompe à eau (une pièce d’usure critique), et appliquez de l’antigel dans les circuits d’eau pour éviter les dégâts du gel.

Les autorités ne cessent de le répéter. Comme le résume le CROSS d’Étel :

Un petit entretien préalable et des petites sorties d’essai avant de se lancer dans de grandes navigations permettraient à certains de s’affranchir de certains problèmes.

– CROSS Etel, Interview sur les pics de pannes post-hivernage

Cette approche proactive est le cœur de la mentalité de mécanicien. Vous n’êtes plus passif, vous êtes aux commandes.

Votre moteur diesel est votre meilleur ami : les bases de la mécanique pour les nuls

Le bruit rassurant de votre moteur diesel est la bande-son de vos arrivées au port et de vos passages dans la pétole. Mais ce compagnon fidèle peut devenir votre pire ennemi s’il est ignoré. Inutile d’être un ingénieur mécanicien, mais connaître les bases vitales est obligatoire. Les moteurs marins les plus répandus en France, comme les Yanmar, Volvo Penta ou Nanni Diesel, sont des mécaniques rustiques et fiables, capables de dépasser 8000 heures de fonctionnement si on s’en occupe. Un moteur de 30 ans bien entretenu est souvent plus fiable qu’un moteur récent négligé.

L’entretien repose sur trois piliers : un carburant propre, une bonne lubrification et un refroidissement efficace. La plupart des pannes viennent de l’un de ces trois circuits. Apprenez à faire un diagnostic visuel simple : la fumée de votre moteur parle. Une fumée blanche signale de l’eau dans la combustion (joint de culasse ?). Une fumée bleue indique que le moteur brûle de l’huile (segmentation usée ?). Une fumée noire révèle un excès de carburant, souvent dû à un injecteur défaillant ou un filtre à air encrassé. Une compétence fondamentale est de savoir purger le circuit de gazole après une panne sèche ou un changement de filtre. C’est une opération simple qui vous évitera un remorquage coûteux.

Votre plan d’action : purger le circuit de gazole en 15 minutes

- Vérifier le niveau de carburant : Assurez-vous que la panne n’est pas simplement une panne sèche (cela représente 30% des cas).

- Ouvrir la vis de purge : Localisez la petite vis de purge sur le dessus du filtre à gazole et ouvrez-la de quelques tours.

- Pomper l’amorçage : Actionnez la petite pompe manuelle d’amorçage sur le moteur. Continuez jusqu’à ce que du gazole sorte de la vis de purge, sans bulles d’air.

- Refermer la vis de purge : Tout en continuant de pomper pour maintenir la pression, refermez fermement la vis de purge.

- Purger les injecteurs (si nécessaire) : Si le moteur ne démarre toujours pas, desserrez légèrement l’écrou d’arrivée de gazole sur le premier injecteur et actionnez le démarreur jusqu’à ce que le carburant gicle, puis resserrez. Répétez pour chaque injecteur.

Un dernier conseil simple : gardez votre réservoir le plus plein possible pour limiter la condensation, qui favorise le développement de bactéries dans le gazole.

Le check-up complet de votre gréement avant la grande traversée

Si le moteur est le cœur de votre bateau, le gréement en est la colonne vertébrale. Une rupture de hauban peut entraîner un démâtage en quelques secondes. Avant toute navigation d’envergure, une inspection méticuleuse est impérative. Vous devez devenir paranoïaque et chercher le moindre signe de fatigue, de corrosion ou de fissure. Montez au mât, ou faites appel à un professionnel, mais ne partez jamais « à l’aveugle ».

Cette inspection doit être systématique. Concentrez-vous sur les points critiques où les efforts sont les plus importants. Un carnet de bord de l’état du gréement, avec des photos datées, est un outil précieux pour suivre l’évolution de l’usure dans le temps. L’entretien du gréement représente un coût non négligeable. En France, les assureurs estiment le budget de maintenance annuel entre 3 et 5% de la valeur du bateau, et le gréement en est une part importante. Ne pas faire cet investissement, c’est jouer à la roulette russe.

Le tableau suivant résume les zones à inspecter en priorité, les défauts à rechercher et les actions à entreprendre. Considérez-le comme votre feuille de route pour l’inspection.

| Zone à inspecter | Que chercher | Fréquence | Action si défaut |

|---|---|---|---|

| Sertissages | Fissures, corrosion | Avant chaque traversée | Remplacement immédiat |

| Ridoirs | Fissures, jeu anormal | Mensuel | Resserrage ou changement |

| Barres de flèche | Corrosion caverneuse | Annuel | Traitement antirouille |

| Drisses et écoutes | Points de ragage | Hebdomadaire | Gaines ou patches cuir |

Enfin, n’oubliez pas les éléments souvent négligés : l’état des goupilles, des axes et des fixations. Une simple goupille à quelques centimes qui casse peut avoir des conséquences dramatiques.

À retenir

- La préparation au grand large est avant tout un état d’esprit : celui du « mécanicien de bord » qui anticipe la panne comme une certitude.

- Le moteur diesel et le circuit de carburant sont la source de la majorité des avaries. Leur maîtrise est votre priorité numéro un.

- L’entretien préventif et documenté n’est pas une contrainte, c’est la seule stratégie qui fonctionne pour garantir la fiabilité de votre bateau sur le long terme.

Préparer son bateau pour le grand large : la méthode des professionnels

La préparation pour le grand large est un projet qui s’étale sur plusieurs mois. C’est un compte à rebours méthodique où chaque étape est planifiée. L’improvisation n’a pas sa place. Les professionnels suivent un rétro-planning strict pour s’assurer que rien n’est laissé au hasard, tant sur le plan technique qu’administratif et humain. Cette méthode permet de lisser la charge de travail, le budget, et surtout, de réduire le stress à l’approche du départ.

Voici un exemple de rétro-planning sur six mois, intégrant les spécificités françaises :

- 6 mois avant : C’est le début des démarches administratives. Inscription au service Ariane du Ministère des Affaires Étrangères pour signaler votre voyage, vérification de la validité de tous les documents de bord et des passeports.

- 4 mois avant : Phase de gros travaux techniques. C’est le moment de la révision complète du moteur (vidange, filtres, turbine) et du carénage avec application d’un antifouling de qualité.

- 2 mois avant : La préparation de l’équipage. Organisez des exercices de sécurité : homme à la mer (avec récupération réelle d’un mannequin), gestion d’un départ de feu. C’est aussi le moment de consulter le Centre de Consultation Médicale Maritime (CCMM) de Toulouse pour constituer une pharmacie de bord adaptée à votre programme.

- 1 mois avant : Validation finale des systèmes. Faites un test en conditions réelles de tous les équipements de sécurité (radeau, balise EPIRB, VHF ASN).

- 2 semaines avant : Derniers réglages. Briefing final de l’équipage sur les rôles et les procédures, avitaillement en frais et check météo à long terme pour choisir la bonne fenêtre de départ.

Cette discipline n’enlève rien à la magie du voyage, au contraire. Elle la rend possible. Enfin, n’oubliez jamais que l’autonomie a pour corollaire la solidarité, comme le rappelle Michel Payrat, Président de la SNSM de Saint-Briac-sur-Mer :

Tout marin a le devoir de solidarité en mer. Nous ne sommes pas Rambo, mais quand vous voyez un bateau en difficulté vous allez l’aider.

– Michel Payrat, Président SNSM Saint-Briac-sur-Mer

Cessez de subir, commencez à maîtriser. Votre prochaine navigation ne commence pas le jour du départ, mais maintenant, par l’adoption de cette méthode et l’inspection rigoureuse de votre bateau. Soyez prêt.